Aportes de la investigación

ESI en la Argentina actual: aportes para el análisis de su aplicación

Avance de investigación sobre las condiciones de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina

Por: Renata Vismara, Licenciada en Educación, especialista en ESI, estudiante de la Maestría en Educación (UNQUI), Maestra de primaria.

Resumen

Este artículo es un avance de una investigación en curso en el marco de la Maestría en Educación, que busca analizar las condiciones de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina. Desde la sanción de la Ley N.º 26.150 en 2006, la ESI ha atravesado avances y retrocesos condicionados por la voluntad política y la asignación presupuestaria. Este estudio examina la evolución del financiamiento estatal destinado a la ESI, sus implicancias en la formación docente, la provisión de materiales educativos y el acceso de las comunidades escolares a estos recursos. A partir de un análisis basado en información oficial y en una encuesta a más de mil docentes de todo el país, se indagan los obstáculos y desafíos que enfrenta la implementación efectiva de esta política en el sistema educativo argentino.

Los resultados de la encuesta arrojan que, si bien la mayoría de las y los docentes reconoce la importancia de la ESI y ha buscado capacitarse por iniciativa propia, se enfrentan a múltiples resistencias e imposibilidades. Entre ellas, se destacan la falta de apoyo institucional, la ausencia de formación en servicio y la oposición de algunos sectores de la comunidad educativa. Asimismo, la presión ejercida por ciertos discursos ideológicos y la falta de financiamiento agravan estas dificultades, generando un escenario en el que la aplicación de la ESI depende en gran medida del compromiso individual de las y los docentes y no de una política sostenida por el Estado.

Palabras clave: Educación Sexual Integral, Políticas Educativas, Igualdad de Género, Presupuesto, Formación Docente.

Metodología de la investigación:

La metodología de esta investigación se basa en un enfoque mixto, combinando estrategias cuantitativas y cualitativas para abordar los objetivos propuestos de manera integral.

El análisis presupuestario es un pilar fundamental, ya que examina las asignaciones y recursos destinados a la educación, particularmente en el financiamiento de programas educativos específicos y el impacto de las políticas públicas en la infraestructura escolar. Este análisis proporciona una visión macro de la distribución de recursos, permitiendo identificar tendencias y patrones que pueden influir en la calidad educativa.

En el componente cuantitativo, se procesan y analizan 1128 encuestas aplicadas a docentes de distintos niveles educativos y regiones del país. La encuesta se realizó con una mayor representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (400 encuestados), seguida por Córdoba (123), Chubut (112), Tierra del Fuego (93) y Corrientes (82), entre otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Salta, Formosa, La Pampa, Misiones y Río Negro. En cuanto al nivel educativo, el 15% de los encuestados pertenece al nivel inicial, el 63% a primaria, y el resto se distribuye entre el nivel medio y superior. Respecto a la gestión de las instituciones, el 24% de los docentes trabaja tanto en escuelas públicas como privadas, mientras que la mayoría se desempeña exclusivamente en el ámbito público. Esta encuesta fue diseñada para recabar información sobre la percepción de los educadores respecto a diversas áreas de la educación, como la gestión presupuestaria, las condiciones laborales, y las políticas implementadas en el aula, incluyendo estrategias de inclusión y equidad, programas de formación docente continua, el uso de tecnologías educativas, enfoques de enseñanza basados en competencias, y la aplicación de normativas relacionadas con la Educación Sexual Integral (ESI) y la educación intercultural. Además, abarcan regulaciones sobre la evaluación del aprendizaje, la carga horaria y la implementación de dispositivos de apoyo pedagógico para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Los datos obtenidos se analizan mediante herramientas estadísticas como el análisis de regresión, pruebas de significancia y análisis factorial exploratorio, entre otras. Estas metodologías permiten identificar correlaciones, patrones comunes y posibles factores que afectan el desempeño educativo. El análisis de regresión posibilita establecer relaciones entre variables clave, mientras que las pruebas de significancia ayudan a determinar la robustez de los hallazgos. Por su parte, el análisis factorial exploratorio permite reducir la complejidad de los datos y detectar estructuras subyacentes en las respuestas de los educadores. La combinación de estas herramientas no solo facilita la interpretación de los resultados, sino que también contribuye a la elaboración de diagnósticos precisos, fundamentales para la toma de decisiones en materia educativa.

Finalmente, la metodología cualitativa complementa este análisis con entrevistas en profundidad a docentes que voluntariamente y azarosamente quisieron participar. A través de un enfoque etnográfico, estas entrevistas buscan explorar en mayor detalle las experiencias, percepciones y opiniones de las y los docentes, brindando una comprensión más rica de los desafíos y las oportunidades que enfrentan en su labor diaria. Las entrevistas se analizan utilizando técnicas de análisis de contenido, lo que permite extraer temas recurrentes, narrativas significativas y contextos específicos que no pueden ser capturados únicamente a través de los datos cuantitativos. Esta combinación de métodos busca ofrecer una visión integral y multifacética del problema de investigación. Esta investigación comenzó en 2024 y se encuentra en pleno desarrollo.

Introducción

La Educación Sexual Integral (ESI) es una política pública esencial para promover la equidad de género y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Desde su introducción en la Ley Nacional 26.150 en 2006, la implementación de la ESI en Argentina ha sido atravesada por períodos de expansión y retrocesos, dependiendo de las decisiones políticas, la voluntad gubernamental y la asignación de recursos. Tal como señala Barrancos (2002), "las políticas educativas en Argentina han sido un reflejo de las tensiones sociales en torno a la inclusión de las mujeres en la esfera pública" (p. 35), lo que evidencia cómo los contextos sociopolíticos influyen en la implementación de políticas públicas, como la ESI, que son fundamentales para la construcción de una sociedad más igualitaria.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la evolución del presupuesto destinado a la ESI desde su implementación hasta la actualidad, con el fin de evaluar cómo la asignación de recursos ha condicionado su efectividad y alcance en las instituciones educativas. A través de un análisis detallado del presupuesto, se identifican las fluctuaciones en los montos asignados, su impacto en la formación docente y los recursos disponibles para la enseñanza de la ESI en las aulas.

Además, la investigación incorpora datos provenientes de un relevamiento realizado a más de mil docentes de todo el país, de distintos niveles educativos, que trabajan tanto en la gestión pública como en la gestión privada, lo que permite obtener una perspectiva más directa de los actores claves en la implementación de la ESI. Las encuestas ofrecen un panorama cuantitativo sobre las percepciones y dificultades que enfrentan los educadores al abordar la ESI en sus clases, mientras que las entrevistas en profundidad proporcionan un enfoque cualitativo que permite explorar de manera amplia las experiencias, opiniones y desafíos que las y los docentes enfrentan en su práctica cotidiana. Este enfoque mixto, por lo tanto, ofrece una comprensión integral sobre el impacto de la ESI y las condiciones que inciden en su aplicación efectiva en el sistema educativo argentino.

Resultados de la encuesta docente sobre ESI

Un aspecto central de esta investigación, para profundizar el análisis de la implementación de la ESI en el ámbito escolar, fue el relevamiento que se llevó a cabo sobre percepciones y experiencias de docentes en actividad. Los principales hallazgos fueron:

- Conocimiento sobre ESI: El 90% de las y los docentes encuestados afirmó conocer todos o la mayoría de los contenidos obligatorios de la ESI.

- Capacitación en servicio: Solo el 33,6% recibió capacitación en ESI tanto en su carrera como en el último año, mientras que el 44% nunca tuvo formación en servicio.

- Capacitación fuera de servicio: El 62,5% de los encuestados realizó formaciones por fuera del horario laboral, lo que refleja un alto grado de interés y compromiso con la temática.

- Obstáculos en la implementación: El 61,8% reportó haber encontrado dificultades al dictar contenidos de ESI. Las principales barreras provinieron de autoridades escolares y distritales, y en segunda instancia algunas familias.

Los datos obtenidos en la investigación muestran una clara contradicción entre el conocimiento y el compromiso demostrado por la mayoría del cuerpo docente y los obstáculos estructurales e institucionales que limitan la implementación efectiva de la ESI. A pesar de que las y los docentes tienen una comprensión sólida de la importancia de su importancia, las condiciones de trabajo en las escuelas, la falta de recursos adecuados y la escasa orientación institucional continúan siendo barreras significativas. Estos obstáculos no sólo dificultan la integración efectiva de los contenidos de ESI en el aula, sino que también pueden generar frustración en las y los docentes, quienes, al no contar con el respaldo necesario, pueden sentir que su esfuerzo es insuficiente para llevar a cabo la tarea.

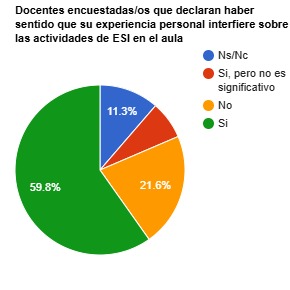

Es crucial pensar cómo el acompañamiento institucional y la formación específica no sólo deberían ser una estrategia para capacitar a las y los docentes sobre contenidos de la ESI, sino también una oportunidad para que el docente reciba el apoyo necesario para manejar las posibles tensiones emocionales derivadas de sus propias historias de vida. Cabe preguntarse aquí, si el sistema educativo está realmente preparado para ofrecer este tipo de apoyo integral que permita a las y los docentes gestionar sus vivencias personales mientras trabajan con estudiantes sobre temas fundamentales que requieren formación y herramientas para poder ser abordados como la ley lo dispone y la sociedad necesita. Esta pregunta abre la puerta a un análisis más profundo sobre cómo el contexto emocional y personal de las y los docentes, sin el acompañamiento necesario, puede generar un reto adicional para la implementación de la ESI, llevando a una experiencia educativa que puede estar cargada de tensiones y contradicciones.

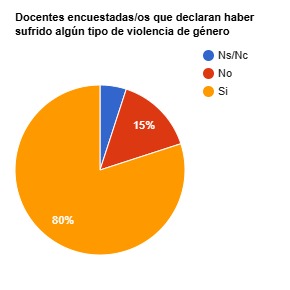

En el contexto de esta investigación, surge la necesidad de reflexionar sobre cómo esas vivencias personales de las y los docentes, especialmente aquellas vinculadas a la violencia de género, pueden influir en su trabajo pedagógico, particularmente en el ámbito de la ESI. En consonancia, surge otro interrogante sobre el impacto que tienen estas experiencias individuales en la capacidad de las y los docentes para abordar en el aula contenidos sensibles y complejos como los relacionados con la sexualidad y las relaciones de poder. Es importante considerar, además, cómo el acompañamiento institucional y la formación continua, que deberían ser herramientas esenciales, pueden ser insuficientes si no se tiene en cuenta el contexto emocional y personal de los educadores.

Gráfico 1: Docentes encuestadas/os que declaran haber sufrido algún tipo de violencia de género

Gráfico 2: Docentes encuestadas/os que declaran haber sentido que su experiencia personal interfiere sobre las actividades de ESI en el aula

El contexto político actual ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de la Educación Sexual Integral (ESI), generando incertidumbre sobre su continuidad y alcance en el sistema educativo. Las decisiones gubernamentales recientes plantean nuevos interrogantes sobre el grado de respaldo institucional que recibirá la implementación de estos contenidos y sobre cómo esto podría incidir en la práctica docente. En un escenario donde las normativas pueden verse modificadas o reinterpretadas, la disposición de educadores y educadoras a continuar enseñando la ESI se enfrenta a desafíos inéditos, tanto en términos de autonomía pedagógica como de condiciones institucionales. La construcción y consolidación de espacios institucionales será clave para sostener el desarrollo de la ESI en el tiempo, garantizando su implementación efectiva más allá de los cambios coyunturales en la administración pública. En este sentido, el compromiso de las comunidades educativas y la articulación con distintos actores del sistema educativo podrían desempeñar un rol fundamental en la defensa de los derechos adquiridos en materia de educación sexual.

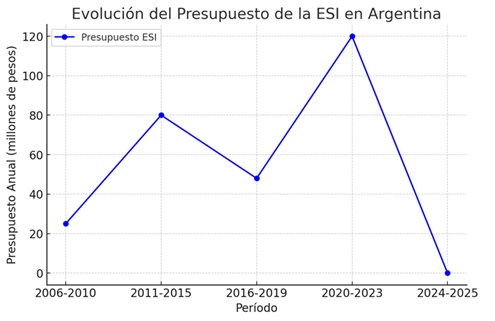

De forma complementaria al análisis de los datos recabados con la encuesta, la investigación analiza las partidas presupuestarias. A continuación, se presenta un análisis presupuestario de la Educación Sexual Integral (ESI) basado exclusivamente en datos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación de la Nación. A partir de la sanción de la Ley N.º 26.150 en 2006 (Boletín Oficial, 2006), el Estado comenzó a destinar partidas presupuestarias específicas para la implementación de la ESI. En los primeros años, el presupuesto asignado se centró en la producción de materiales y la formación docente (Boletín Oficial, 2010). Durante el período 2011-2015, se observó un incremento en los recursos, alcanzando los 80 millones de pesos en 2015 (Boletín Oficial, 2015). Sin embargo, a partir de 2016 se registra una reducción progresiva del financiamiento, llegando a un recorte del 40% en 2019 (Boletín Oficial, 2019). En 2020, el presupuesto se incrementó nuevamente, alcanzando los 120 millones de pesos, pero sin lograr una estabilidad a largo plazo debido a la crisis económica (Boletín Oficial, 2020). Finalmente, en el período 2024-2025, el presupuesto destinado a la ESI se eliminó por completo, dejando sin financiamiento a programas de formación docente y producción de materiales (Boletín Oficial, 2024). Estos datos reflejan la inestabilidad en la inversión estatal y su impacto en la implementación efectiva de la ESI en el sistema educativo argentino.

Gráfico 3: Evolución del presupuesto ESI en Argentina, 2006 - 2025.

El gráfico muestra la evolución del presupuesto destinado a la ESI en Argentina a lo largo de los diferentes períodos. Se puede observar una fuerte fluctuación en la asignación de recursos, con un incremento en 2020 seguido de la eliminación total del presupuesto para 2024-2025. La eliminación presupuestaria reciente impacta directamente en la continuidad de las capacitaciones docentes, la producción de materiales educativos y el acompañamiento institucional en la enseñanza de la ESI.

Estas variaciones en la asignación de recursos no solo reflejan cambios en las prioridades gubernamentales, sino que también tienen consecuencias directas en la implementación de la ESI en las escuelas.

El presupuesto de la ESI incide en tres componentes fundamentales:

- Materiales educativos: esenciales para garantizar una enseñanza de calidad sobre género, diversidad y derechos sexuales. Sin financiamiento, las escuelas quedan sin acceso a materiales actualizados y adecuados.

- Capacitación docente: la formación continua de educadores es clave para la aplicación efectiva de la ESI en las aulas (Morgade, 2017). Sin financiamiento estatal, la formación docente depende del esfuerzo personal de las y los docentes y de organizaciones externas, cuya intervención responde a marcos ideológicos diversos. Existen organizaciones de la sociedad civil y colectivos académicos que trabajan en la promoción de derechos, brindando capacitaciones con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos, en línea con los principios establecidos en la Ley 26.150. Sin embargo, también han cobrado fuerza espacios que promueven la educación emocional como sustituto de la ESI, desplazando su abordaje integral por enfoques centrados exclusivamente en la autogestión de las emociones, sin perspectiva de derechos. Al mismo tiempo, grupos con posturas abiertamente contrarias a la ESI impulsan instancias de formación que refuerzan discursos biologicistas y restrictivos en torno a la sexualidad, la familia y los roles de género. En este escenario, la ausencia de una política estatal sostenida no solo precariza la formación docente, sino que también abre el camino a disputas ideológicas que pueden afectar la implementación de una educación sexual integral en clave de derechos.

- Equipo Nacional de ESI: juega un papel fundamental en la coordinación y supervisión del programa. La eliminación del presupuesto deja a este equipo sin recursos para continuar su tarea.

En la actualidad, los recortes en estos rubros han limitado la implementación de la ley, afectando especialmente a las comunidades más vulneradas. La falta de inversión no sólo perjudica la calidad educativa, también refuerza las desigualdades de género preexistentes. Sumado a la ausencia de un marco institucional sólido, las y los docentes enfrentan más resistencia por parte de la comunidad educativa, lo que dificulta aún más la enseñanza de estos contenidos.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis del presupuesto de la Educación Sexual Integral (ESI) y los resultados obtenidos a partir de la encuesta a docentes revelan que la implementación efectiva de esta política está profundamente condicionada por la voluntad que exista en cada gestión de gobierno de promover la aplicación, la asignación de recursos y las barreras institucionales que existen en las escuelas. De acuerdo con los datos recabados, se observa una gran disparidad en la disponibilidad de materiales educativos y la capacitación docente, lo que genera un contexto desigual para la implementación de la ESI en diversas regiones del país, especialmente en las zonas más vulneradas. Este fenómeno subraya la importancia de asegurar un financiamiento estable y sostenido que permita la producción de materiales actualizados y la formación continua de las y los docentes en el tema.

Uno de los hallazgos clave de la investigación es la relación entre las víctimas de violencia de género y las y los docentes que trabajan en la enseñanza de la ESI. Los resultados muestran que una proporción significativa de las y los docentes ha señalado que la implementación de la ESI en sus aulas les ha permitido abordar casos de violencia de género y brindar un espacio de contención a los estudiantes. Sin embargo, también se evidenció que muchos docentes experimentan dificultades al abordar estos temas debido a la falta de recursos y a la resistencia de sectores que se oponen a la garantía de la ley ESI. Esta situación refuerza la necesidad de fortalecer la capacitación docente, asegurando que los materiales sean accesibles, actualizados y pertinentes, y que se ofrezcan espacios de formación continua dentro del horario laboral.

En cuanto a la modificación del artículo 75 del reglamento escolar, que establece la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles educativos, la medida puede constituir un avance importante en la consolidación de esta política pública. Sin embargo, es fundamental garantizar que su implementación no quede solo en el papel, sino que se acompañe de una asignación presupuestaria adecuada y de un compromiso real por parte de las autoridades educativas para evitar la resistencia institucional y social, que aún persiste en muchos sectores de la sociedad.

Como señala Morgade (1997), "la docencia para las mujeres fue una alternativa contradictoria en el camino hacia los saberes legítimos" (p. 68). En este sentido, garantizar una ESI efectiva requiere reconocer y enfrentar estas contradicciones históricas, ofreciendo una educación transformadora que no solo promueva la igualdad de género, sino que también desafíe las estructuras de poder tradicionales que perpetúan la desigualdad. Es necesario un compromiso estatal sostenido, que supere las crisis presupuestarias y que asegure que los derechos fundamentales de estudiantes y docentes sean protegidos y fortalecidos. Esto incluye la implementación de políticas que prioricen la equidad en la distribución de los materiales educativos, garantizando que lleguen de manera equitativa a todas las escuelas del país, especialmente a las más necesitadas. Solo así se podrá garantizar una educación sexual integral de calidad, que sea inclusiva, accesible y transformadora para todos los estudiantes.

Contacto: vismararenata8@gmail.com

Referencias bibliográficas

- Barrancos, D. (2002). Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Ministerio de Educación de la Nación. (2010, 2015, 2019, 2021). Presupuesto anual. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

- Morgade, G. (1997). Mujeres en la educación: género y docencia en la Argentina 1870-1930. Buenos Aires: Miño y Dávila.

- Morgade, G. (2017). La Educación Sexual Integral en Argentina: un campo de disputas. Editorial Educativa.