Haciendo camino al andar (1)

Experiencias desde las prácticas docentes y la ESI

Experiencia de Educación Sexual Integral (ESI) en el Eje de la Afectividad, 2.° grado, en la escuela Graduada “Joaquín Víctor González”, Argentina. Se incorpora lo corporal para que las niñeces se vean en escena y participen lúdicamente, explorando la afectividad individual y grupal.

Por: Mariana Anastasio (UNLP) Tamara Sparti (UNLP)

Resumen

Se trata de una experiencia en el marco de la Educación Sexual Integral, en el Eje de la Afectividad en segundo grado de la escuela Graduada “Joaquín Víctor González”, institución de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Nuestra escuela -por sus características y por la política educativa que plantea- ofrece múltiples espacios en los que circula la palabra. No obstante, en ocasiones termina constituyéndose en un "bien decir". Había cuestiones afectivas que escapaban a las palabras. Creímos necesario introducir algo del orden de lo corporal, con el objetivo de proponer una manera para que los niños pudieran verse en escena, a partir de la espontaneidad en la participación de propuestas lúdicas. La ESI como herramienta, nos permitió indagar sobre la circulación de la afectividad entre lo singular y lo grupal a la vez que intervenir sobre ella.

Desprivatizar el aula analizando las prácticas cotidianas e identificando las potencialidades y limitaciones de la propuesta didáctica, constituye para los docentes una instancia donde se descoloniza el saber pedagógico (Peláez y flores, 2017), se construye conocimiento y se reafirma el lugar de la educación como una apuesta ética y política en la construcción de un mundo más justo.

Palabras claves: ESI; afectividad; lugares asignados; circulación de la palabra

Un poco de historia y contexto

Durante 2022 compartimos el trabajo siendo la maestra y la psicóloga del grado. Conocíamos al grupo y también la preocupación por el lugar que cada día más tomaba Pepo entre lxs compañerxs y nosotras. Las intervenciones que hacíamos en el cotidiano parecían no ser suficientes para desarmar el rol de culpable de todo que le era asignado. Entre las familias también era una preocupación. Si no pensábamos en un dispositivo específico, cargaría con esa etiqueta a lo largo de la primaria. Decidimos trabajar para problematizar lugares asignados en el grupo, habilitar la escucha como estrategia de resolución de conflictos y posibilitar mirarnos con otros ojos.

El taller fue una propuesta para convocar a pensar en lo que sienten ellxs mismxs, y lo que sienten sus compañerxs frente a las mismas situaciones. Poner en palabras esto, dar lugar y tiempo a la escucha, nos parecía una condición que debía tener el taller.

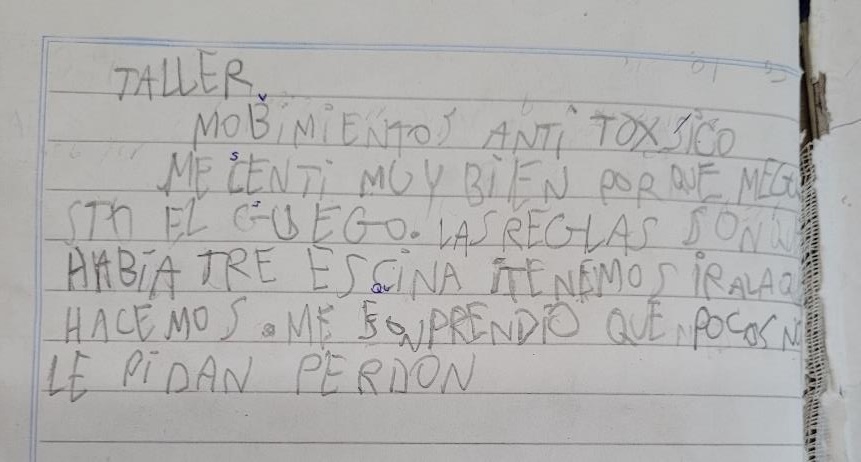

Al contarles acerca del taller mencionaron formas “problemáticas” de vincularnos. Un niño hizo referencia al “vínculo tóxico” con su hermanita, según le decía su padre. Lo de movimientos surgió en relación con los roces que aparecen en todo vínculo. Fue así que decidimos llamarlo “Taller Movimientos Anti-Tóxicos…desbloqueado”: si lo tóxico nos hace mal, queremos que nuestros movimientos nos hagan bien.

El taller con niñeces

Pensamos una secuencia de juegos orientados a movilizar lo afectivo: conocernos y conocer a les otres, escuchar y escucharnos, interrogar lo que parece obvio. Mover nuestros supuestos, movernos de nuestros lugares, de nuestras opiniones. Poner los cuerpos en movimiento.

Comprendimos que el modo de indagar e intervenir sobre la afectividad no era desde la palabra, sino desde la acción. No era desde el pensamiento, sino desde el cuerpo. La reflexión vendría como consecuencia de la acción del cuerpo, puesto en juego, en movimiento.

Fue importante situar nuestra posición y trabajar sobre nuestras propias expectativas. La idea era poder ver con qué nos encontrábamos. No dirigir las respuestas, suspender todo juicio. Partir desde el no saber, para construir entre todes uno nuevo acerca de cada une y de la grupalidad y eventualmente crear nuevos modos de convivir. Para esto era fundamental la manera en la que conduciríamos los encuentros.

La escuela es un lugar de encuentro y de despliegue de tramas vinculares entre las personas. Así, el eje “Valorar la afectividad” que propone la ESI posibilitó el marco para enseñar a trabajar en grupo, a tener una escucha respetuosa, a no invalidar las opiniones distintas, a valorar los modos de resolver de los compañerxs y comprender que el error es parte de la construcción del conocimiento. Pensamos a la ESI como un espacio seguro con dimensión “protectora”. Mientras que asegura ese espacio de intercambio respetuoso y de cuidado, tensiona, pone a discutir y visibiliza diferentes cuestiones (roles, las dimensiones de género, etc.).

Estos contenidos son primordiales desde nuestro enfoque de trabajo, en el que consideramos que aprender no es un acto aislado. Se aprende con y de otrxs. Los vínculos interpersonales pueden condicionar los aprendizajes y los modos de habitar las aulas, en ese interjuego de doble "matriz" -entre lo afectivo y lo pedagógico- que tiene lo escolar.

Sobre el juego “Las 3 esquinas”1

Luego del juego nos sentamos a conversar acerca de lo que pasó y de lo que vivimos. Niñxs y docentes quedamos afectados por la experiencia. Todxs nos llevamos sorpresas respecto a con quienes nos encontramos o desencontramos en cada esquina.

En la pregunta sobre “si me enojo” Gregorio y Blanca se pararon en “mucho”. Eso llamó la atención. Veíamos a Grego como si nunca se enojara, porque “siempre” esta alegre, contento, cariñoso. Lo mismo de Blanca quien generalmente está callada y cuando habla lo hace en muy bajo tono.

Ante la pregunta “¿Me gusta bailar?” Pedro eligió pararse en “mucho”. Esto sorprendió porque nadie lo había visto bailar. Pedro es un niño que en la escuela se muestra serio, rígido en su cuerpo y ante las reglas.

Manu se paró en “mucho” cuando apareció la pregunta “me gusta estar solo” y en la pregunta “me gusta estar con amigos” eligió la esquina “poco”. Nos sorprendió y al mismo tiempo, confirmó lo que veníamos viendo en los recreos: que en ocasiones no estaba con nadie. Asimismo, nos llevó a reflexiones acerca de esa idea hegemónica/hermética/cristalizada de creer que “tener” muchos amigos es lo saludable, lo normal, lo deseable. Pero ¿es así? ¿para quién lo es? ¿para la sociedad, las familias o para cada sujetx? Vinculamos esta idea de la normalidad con lxs estudiantes con discapacidad y aseveraciones tales como “nadie tiene amigues con discapacidad” (Sparti y Anastasio, 2023). Afirmación que también se desarma en este grupo donde hay niñxs con proyectos de inclusión amigxs de otrxs que no los tienen.

A la pregunta de si nos sentimos bien en 2°A, Manu y Luciano respondieron “poco”. Al preguntarles por qué Luciano primero dijo “por algo que le hizo Pepo hace mucho tiempo atrás”. Al decirle que Pepo no es todo 2°A, pudo manifestar que había muchas tareas. Otra de las respuestas llamativas fue acerca de la pregunta si “te piden disculpas”. Muchxs estuvieron en la esquina “nada y poco”, incluso la maestra. En el espacio de intercambio salieron ideas como que la gente no suele admitir que se equivocó, sino que lo primero que aparece es la justificación.

Pichón Riviere (1997) nos enseña acerca de los efectos de la grupalidad sobre la singularidad y explica sobre la mutua representación interna, como principio de ordenamiento de la estructura grupal. También conceptualiza los roles dentro de un grupo, como un modelo organizado de conducta, referente a una posición en la estructura grupal, vinculado a expectativas propias y de los otros.

Las respuestas generaron sorpresas al descubrir quiénes se sentían un poco incómodxs en el grado y por los motivos. De acuerdo a las representaciones de ciertos estereotipos de estudiantes nos sorprendió que el niño al que le llamábamos más la atención, había elegido la esquina de sentirse muy a gusto en el grado. Mientras que aquellos niños que veíamos siempre alegres y eran cariñosos, no estaban tan cómodos. Podríamos decir que la actividad conmovió algo de la estructura del grupo. La sorpresa fue provocada porque las respuestas no se correspondían exactamente con las expectativas que teníamos respecto de los roles asignados a algunos de los miembros.

“Categorizar a un individuo, a un alumno, y situarlo dentro del grupo de los “buenos” o de los “malos”, de los “talentosos”, de los “no inteligentes”, no es una operación inocente, en tanto implica no sólo una descripción -arbitraria- de su situación actual, sino también una suerte de predicción sobre su situación en el futuro. Los actos de clasificación y de valoración de los alumnos se convierten así en una descripción, un acto productivo” (Kaplan, 2022)

Sobre el juego de “Los aros”2

La segunda instancia del taller fue muy esperada. Notamos que esto estaba en relación a “salir de las clases” pero al mismo tiempo tenían claro que no “salíamos a jugar”. Estábamos trabajando sobre cómo tratarnos, sobre lo que sentimos. Estábamos trabajando sobre la afectividad.

En este sentido podemos observar cuánta necesidad existe en analizar, reflexionar y expresar con otrxs lo que nos pasa en la escuela y en las relaciones con los demás. Por eso, era evidente el disfrute de jugar, pero al mismo tiempo de sentarnos a conversar sobre lo que pasó y en cómo nos sentimos sobre eso que nos pasó.

En toda la conversación fue notorio cómo la segunda parte del juego fue mucho más disfrutable. Esta afirmación la notamos a través de las palabras de lxs chicxs:

Tamara.: _¿Qué diferencia sintieron que había entre la primera y la segunda consigna?

Santi: _ La segunda parte me sorprendió más porque supuestamente eran equipo.

Luciano: _ Yo sé. Porque una era de “solitarios” y el objetivo era solo ganar nosotros, y el segundo era de todos divertirse.

Mariana: _ ¿Entonces en el primero no había partes divertidas?

Luciano: _ Sí hubo, pero el objetivo era ganar la persona y el otro era ganar todos.

Amador: _ Era como un desafío. En el otro éramos todos equipo. Nadie podía perder ni ganar porque si uno perdía supuestamente todos perdíamos.

Josefina: _(...) me puse nerviosa el primer juego porque cuando paraba la música y no tenía un aro me tenía que ir rápido. En la segunda parte no me sentí nerviosa.

Pedro: _Yo te salvé en una…

Mariana: _¿Cómo hiciste para salvarla? Pedro: _ Le dije “Jose, vení…”

Manu: _ Como que algunas veces me estresó el juego (...) En la segunda también me estresé. Pasó tres veces que éramos cinco en un solo aro.

Inara: _Yo me estresé en la primera porque quería quedar entre los cuatro o entre los dos al menos (...) En algunos momentos tuve estrés ajeno por ejemplo en la segunda parte algunos estaban en puntas de pie a punto de caerse fuera del aro…Como que me dio miedo ajeno.

Guada: _ En el segundo no me sentí tan nerviosa porque podrías meterte en cualquier aro. Tamara había dicho que si alguien se salía perdían todos. Y eso me puso nerviosa porque pensé que se podía salir alguien. Y al final no se salió nadie.

Manu: _ Una vez que éramos cinco nos pudimos establecer un poquito. Yo tenía miedo de caerme, pero hicimos “así y así” y nos pudimos establecer. Yo los tuve que abrazar a todos para tenerlos más adentro porque en un momento casi nos caemos.

Ponemos en evidencia cómo el intenso intercambio se dio en torno a una sola pregunta: la diferencia entre las dos versiones del juego. No obstante, aparecen algunas regularidades.

En primer lugar, se reitera el concepto de estrés en relación a la primera versión del juego. Ambas versiones plantean -al mismo tiempo- un desafío y la posibilidad de “perder”. Sin embargo, la incomodidad se presenta frente a la posibilidad de perder solx o quedar afuera.

En la segunda versión no aparece esta sensación o aparece “el estrés ajeno” como una manera de asumir una responsabilidad individual por lo grupal. Aparece una preocupación por el otrx y un compromiso con los otrxs en diferentes formas. Se observan cuestiones respecto a cómo hacerle lugar al otrx, cómo entender con sólo un gesto que alguien me hace un lugar (“Jose vení”), o hacerme yo mismx el lugar si los otrxs no terminan de dármelo. En este sentido, pudimos registrar un sentimiento de satisfacción doble: quien deja un lugar y quien toma el lugar.

Es interesante cómo estas expresiones en relación al incluir, no incluir o excluir, son posibles porque hablamos de un “juego” realizado. Creemos que no habría sido tan rico y tan genuino si lo hubiéramos planteado como una conversación en relación a cómo nos vinculamos. Fue necesario “pasarlo por el cuerpo”. Poner en movimiento el cuerpo para que aparezcan las palabras.

Reunión con las familias

Invitar a encontrarnos tenía el propósito de compartir el trabajo en torno a la afectividad que veníamos realizando. Era involucrarlos a ellxs también. Nosotras ya estábamos involucradas. Necesitábamos compartir algunos elementos que aparecieron y a su vez tienen efectos en lo grupal. Lxs chicxs se estaban moviendo. Ahora necesitábamos (con)mover a las familias.

Pusimos en perspectiva la historia del grado, los efectos de comenzar la escuela en una pandemia, en burbujas…El tiempo alcanzaba para todxs. No teníamos roce literal. Éramos menos. No nos chocábamos. Teníamos espacio para todxs. Ahora aparecieron los roces en todos los sentidos. Empezamos a soportarnos y a no soportarnos también.

Hay un desajuste entre el tiempo de la familia y el tiempo de la escuela. Unos tiempos que no son lo inminente. Esto de poder soportar tiene que ver con una vuelta de la escuela a la normalidad. No es en lo inmediato, no es en lo instantáneo. La escuela va a ir siempre contra ese tiempo. Respetar las lógicas de la escuela implica reconocer que hay cosas que en las casas pasan y en la escuela no.

Conclusiones

La puesta en acto de este proyecto, nos permitió palpar algunos efectos previstos, otros no previstos y continuar pensando algunas cuestiones.

En primer lugar, que la ESI es la herramienta que nos permitió intervenir en las problemáticas relacionadas con la afectividad: el lazo con lxs otrxs y el modo de estar en la escuela por su perspectiva transformadora. La ESI es más que un espacio en el currículo o “para la prevención”. Es una oportunidad para interpelar las experiencias que vivimos, potenciar la sensibilidad de los sujetos, formar ciudadanxs responsables, y por sobre todo mejorar el clima educativo, porque habilita otro tipo de escucha y vínculos más solidarios.

En relación a los roles y a las “etiquetas”, se hizo evidente que, había afectos que excedían la palabra. La puesta en juego de la corporalidad, permitió hacer experiencia. La palabra entonces vino a nombrar lo que se había vivido.

La consigna de “jugar” dio lugar a la circulación de la afectividad más allá del juicio, de los lugares grupales adjudicados y/o percibidos y esto es lo que permitió el movimiento. La posibilidad de ubicarse en un lugar genuino, tal vez inesperado y así reconocerse y poder ser reconocidx por otrxs y reconocer a otrxs en un lugar diferente.

Nos parece importante señalar también, a modo de conclusión, que el hecho de haber propuesto un dispositivo en función del trabajo sobre el lugar de un niñx en el grupo, provocó efectos en todo el grupo. Lo cual viene a confirmar que lo grupal incide en la construcción de lo singular.

Por último, señalar que los efectos de estos movimientos, pudieron observarse en el clima áulico en los espacios de aprendizaje.

- Juego grupal a partir del cual lxs niñxs eligen una esquina identificada con las palabras “POCO- MUCHO-NADA” como respuesta a preguntas.

- La dinámica es a partir de dos rondas. La primera es como el tradicional el juego de las sillas y gana quien deja fuera del aro a otrxs. En la segunda, todos deben conseguir aro para ganar.

Bibliografía

- Peláez, A. y flores, V. (2017) F(r)icciones pedagógicas. Escrituras, sexualidades y educación. Edulp. La Plata

- Kaplan, C. (2022) La afectividad en la escuela. Paidos. Buenos Aires.

- Ley de ESI, N° 26.150

- Pichón Riviere, E. (1981) El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. Ediciones Nueva Visión.

- Sparti, T y Anastasio, M. (2023) Capítulo 7 El niño Arroz Gallo Mediterráneo. Relato de una experiencia escolar. En: Anastasio, Cabral, Trezza. Prácticas inclusivas en la escuela: narrativas docentes sobre trayectorias escolares singulares. Edulp. La Plata.